〒634-0804

奈良県橿原市内膳町1-1-19

セレーノビル2階

なら法律事務所

近鉄 大和八木駅 から

徒歩3分

☎ 0744-20-2335

業務時間

【平日】8:50~19:00

【土曜】9:00~12:00

2025年

4月

10日

木

奈良マラソン2025への道 その2 ☆ あさもりのりひこ No.1669

3月28日(金)、休足。

3月29日(土)、休足。

眠っているときに右脚の脹ら脛が攣った。

3月30日(日)、休足。

五條市の金剛の湯で湯治。

3月31日(月)早朝、西園美彌さんの魔女トレ。

4月1日(火)早朝、室内トレーニング。

夜、トレッドミル、30分、3.95㎞、傾斜2.0%、時速8.0㎞(7分15秒/㎞)、消費カロリー372㎉、手首に重り1㎏×2。

4月2日(水)早朝、安藤大さんのアントレ、足首に重り約0.5×2。

アントレの運動量は、いつもの半分くらい。

転んだ時の擦り傷は大分治ってきた。

4月3日(木)早朝、ジョギング、42分49秒、6.21㎞、平均ペース6分53秒/㎞、総上昇量97m、消費カロリー448㎉。

1 7分04秒

2 7分30秒

3 6分40秒

4 7分13秒

5 6分25秒

6 6分34秒

7 6分30秒(210m)

4月4日(金)早朝、ジョギング、53分54秒、7.7㎞、平均ペース7分00秒/㎞、総上昇量179m、消費カロリー566㎉。

1 6分51秒

2 7分05秒

3 7分25秒

4 6分59秒

5 7分32秒

6 7分39秒

7 6分11秒

8 6分01秒(700m)

4月5日(土)、休足。

4月6日(日)、休足。

4月7日(月)早朝、階段1045段、49分46秒、6.21㎞、平均ペース8分01秒/㎞、総上昇量90m、消費カロリー501㎉。

7分48秒、8分27秒、7分59秒

7分58秒、8分38秒、7分37秒

6分26秒(210m)

4月8日(火)早朝、室内トレーニング。

夜、トレッドミル、30分、4.15㎞、時速8.4㎞(7分00秒/㎞)、傾斜3.0%、消費カロリー396㎉、手首に重り1㎏×2。

4月9日(水)早朝、安藤大さんのアントレ。

4月10日(木)早朝、西園美彌さんの魔女トレ。

2025年

4月

09日

水

内田樹さんの「後手に回るな」 ☆ あさもりのりひこ No.1668

もし比較する相手がいるとしたら、それは「昨日の自分」だけです。昨日よりどれだけ道を進んだか、それだけを問う。そういう生き方があるんです。

2025年3月19日の内田樹さんの論考「後手に回るな」をご紹介する。

どおぞ。

僕は神戸市に凱風館という道場を持っていて、そこで150人ほどの門人に武道を教えています。そのことは前にも書きましたね。

その武道で一番たいせつなことは「後手に回らない」ということです。抽象的ですけれども、意味は分かると思います。「相手が何かを仕掛けてきたので、それに対して最適な対処をする」というのが「後手に回る」ということです。

と言うと皆さんはびっくりすると思います。だって、これまでの人生ずっと「課題を与えられて、それに最適解で応じるように努力すると、それを査定されて、点数が高いとほめられ、低いと叱られる」ということをしてきたわけですからね。でも、それはすべて「後手に回る」ことで、武道的に言えば「必ず敗ける」ことを意味します。なんと。

「敗ける」というと、たぶん皆さんは目の前のライバルとの勝ち負けのこと(受験とか)を考えると思いますけれど、「後手に回る」というのは、そういうことではありません。「場を主宰できない」という意味です。

そんなこと急に言われてもわかりませんよね。だって皆さんは生まれてからずっと「後手に回る」やり方だけを教えられてきたんですから。学校でも部活でもバイトでも、全部そうでしょう。「困難な課題が与えられる」というところからすべてが始まる。そのことを少しも不思議だと思わない。それが現代人のデフォルトです。そして、そのような人間である限り、絶対に場を主宰することはできないのです。

「場を主宰する」というのは相手より先に自分の方から攻撃するとか、問題を出される前に答えを出すとかいう意味ではありませんよ(それ、無理です)。勘違いしないで下さいね。先後や遅速を競うというのは相手との相対的優劣を競うという点ですでに「後手に回っている」んです。

「場を立ち上げる。場を主宰する」というのは相対的な優劣を競うことを止めるということです。「そんなの無理」と皆さんは思うでしょうね。勝敗、強弱、巧拙だけを競わされてきたんですから無理もないです。それしか生き方はないと思わされてきたんですから。でも、違いますよ。この世にはもちろん競争とは違う生き方があります。それは修行です。

びっくりしないで下さいね。修行と言ってもいきなり剃髪して仏門に入るとか、寿司屋の見習いになるとか、そういうことではありませんよ。「修行」というのは先達の背中を見ながら道を歩むということです。武道家なら目的地は「天下無敵」、禅僧なら「大悟解脱」です。もちろん、誰もそんな目的地には到達できません。これは無限消失点のような目標です。でも、それがなければ修行は成り立たない。この決して到達することのできない目標めざして僕たちは日々修行しています。

この歩みにおいては「全行程のどこまで来たか」も「誰より遠くまで来たか」も「誰より速いか」も問われません。意味がないから。修行においては、相対的な優劣を誰とも競わない。

こんな説明では、うまく想像がつかないと思います。でも、そういう生き方があるんです。

僕は25歳から50年間、修行者として師の背中をみつめて歩いてきました。その間に大学院に行ったり、教師になったり、本を書いたり、道場を開いたり、いろいろなことをしましたが、それらを他者との相対的優劣を競うために行ったことは一度もありません。つねに道を歩むために行ってきました。もし比較する相手がいるとしたら、それは「昨日の自分」だけです。昨日よりどれだけ道を進んだか、それだけを問う。そういう生き方があるんです。(『蛍雪時代』2月号 1月27日)

2025年

4月

08日

火

春本番を観に出かけましょう!

本日、4月8日は事務局が担当です。

先週末から、おだやかな天気で、今日も春らしい晴天です。

そのせいか、至る所で桜が満開です。

私の通勤途中では、駅に向かう途中、高田川沿い、飛鳥川沿いと見事に咲き誇っています。

昨日、大淀町へ向かう国道は、吉野へ桜を観に行く人の車やバスが多いのでしょうか、所々で渋滞していました。

しかし、その沿道でも桜が満開で、渋滞して止まっていてもイライラすることなく、桜に見とれてしまいそうでした。

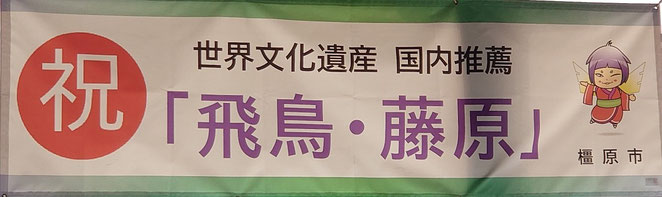

帰り道は、通常のルートでは渋滞しているので、迂回路を通って帰ってきたところ、この度、世界文化遺産の国内推薦候補に選定された藤原京址横を通って帰ってきました。

そうしたら、次第に車と人の通行量が増えてきて何があるのかと思っていたところ、醍醐池周りの満開の桜の先に黄色の絨毯を敷き詰めた様に菜の花が咲いているのを多くの人が観に来ていました。

私もこれはと思いパシャリと撮ってきました。

やはり、桜の花を観ると気持ちが穏やかになりますよね。

以前、聞いたことがあるのですが、花を観賞することで、ストレスの軽減、認知機能の改善、社会性が向上するなどの効果が見られるそうです。

そして、花を観に出かければ、花の側には緑があり、緑にもストレスの軽減や緊張を緩和する効果があるようです。

当事務所でも、その様な効果を願って、植物を育てています。

是非、天気の良い日には、自然豊かな所へ出かけられることをお勧めします。

2025年

4月

07日

月

内田樹さんの「評価という陥穽」 ☆ あさもりのりひこ No.1667

査定が有効なのは、査定する人間に高い見識と人を見る目が備わっている場合に限られるからである。平たく言えば「賢い人がする査定は適切だが、バカが下す査定は適切でない」ということである。

2025年3月19日の内田樹さんの論考「評価という陥穽」をご紹介する。

どおぞ。

人はなぜ「エゴサーチ」するかという話の続き。

自分がネット上でどのような評価をされているのかを知らずにはいられないという焦燥感は年寄りにはよく分からないという話をしていたところである。

聞いた限りでは、40代以下の人たちはそれが見ず知らずの他人からであっても、自分がどう評価されているかを知らずにはいられないらしい。

厳密な査定をされたいという欲望はおそらく彼らが経て来た学校教育と雇用習慣の産物だろうと思う。「成績査定や勤務考課に応じて社会資源は傾斜配分される。高いスコアの人間は多くを取り、低いスコアの人間への分配は少ない」というルールがある時期から「社会的公正」だと教えられるようになった。

しかし、そんなものは決して「公正」とは言えない。というのは、査定が有効なのは、査定する人間に高い見識と人を見る目が備わっている場合に限られるからである。平たく言えば「賢い人がする査定は適切だが、バカが下す査定は適切でない」ということである。

私はかつて大学で勤務考課システム導入を提案したことがある。でも、制度を導入してすぐにそれが致命的な間違いだったと気づいた。人を評価することは簡単である。誰にでもできる。でも、客観的で公正な評価を下すことはたいへんに難しい。それができるだけの見識の高い人は学内に片手で数えられるほどしかいない。でも、この方たちはすでに研究・教育・学務を中心的に担っている。彼らに「同僚の評価」という不要不急の業務を課して疲弊させても大学に益することは何もない。

評価に基づく資源分配ルールの致命的欠陥は「評価者が適切な評価を下し得るということをどうやって保証するのか」という問いに答えていないことである。ほとんどの場合「評価に基づく資源分配ルールは正しい」と言い立てる人間が評価者になる。そして、見た通りそういう人はあまり賢くないのである。(さらに続く)

(信濃毎日新聞3月12日)

2025年

4月

04日

金

内田樹さんの「エゴサーチする人たち」 ☆ あさもりのりひこ No.1666

匿名の他者から送られてくる『呪いの言葉』の毒に当たって命を削ってしまうのだよ。

2025年3月19日の内田樹さんの論考「エゴサーチする人たち」をご紹介する。

どおぞ。

私と同年齢の老人たちと子どもくらいの年齢の人たちと七人で旅をする機会があった。お茶をしながら、老人の一人が「ネットで誹謗中傷されたくらいで自殺する人がいるが、オレには理解できない。そんなもの読まなければいいのに」と日ごろの疑問を口にした。若者たちはこの爺さんをどう説得したらいいのか分からずに顔を見合わせていたので、私が代わりに説明役を買って出た。

「君は自分が何者であるかについて、確信があるからそんなことを言えるのだ。君は長い時間をかけて家族や友人や仕事仲間の中で創り上げてきた確たる足場がある。だから、自分がどの程度の人間かわかっている。でも、今の若い人の多くはそうではない。『自分がどの程度の人間なのか』について確信が持てないのだ。彼らの世代は、子どもの時から絶えざる評価や査定に制度的にさらされてきた。そして、格付けに基づいて資源が傾斜配分されるということが社会的公正だと教えられて育ってきた。だから、家族や友人からの承認だけでは足りないのだ。身内の好意的な査定よりもむしろ見ず知らずの他人からの肺腑をえぐるような批判の方に客観性があるとつい思ってしまう。『エゴサーチ』を止めることができないのはそのせいなのだ。そのようにして匿名の他者から送られてくる『呪いの言葉』の毒に当たって命を削ってしまうのだよ。」

そう説明しながら、たぶんそうなのだろうと自分でも納得した。

私自身は老人なので、他者からの評価には興味がない。もちろん何人か、私がその見識に敬意を払っている例外的読者はいるけれど、片手で数えられるほどである。だから、見ず知らずの他人が自分をどう査定しているか知るためにキーボードを叩くという行為は私には「異常」に映る。

「エゴサーチ」する人たちはなぜ自分の生命力を致命的に殺ぎかねない「呪いの言葉」にこれほど無防備になれるのか。というところで紙数が尽きた。続きはまた来週。

(信濃毎日新聞3月5日)

2025年

4月

03日

木

3月のラディ、タニタ、ガーミン ☆ あさもりのりひこ No.1665

2025年3月の放射線量と体組成とランニングについて書く。

まず、奈良県橿原市の環境放射線量(ガンマ線)から。

2025年3月の平均値はつぎのとおり。

室内1メートル 0.0443μ㏜/h

室内0メートル 0.0447μ㏜/h

室外1メートル 0.0584μ㏜/h

室外0メートル 0.0706μ㏜/h

数値は安定してる。

つぎに、朝守の身体について。

2025年3月29日の数値はつぎのとおり。

体重 73.95㎏

BMI 23.3

体脂肪率 17.4%

筋肉量 57.9㎏

推定骨量 3.2㎏

内臓脂肪 13

基礎代謝量 1673㎉/日

体内年齢 50才

体水分率 58.1%

体重が減らない。

最後に、2025年3月のランニングの結果。

走行時間 13時間18分32秒

走行距離 102.68㎞

累積上昇 1529m

マラソン後の休足とケガ後の休足が響いた。

2025年

4月

02日

水

内田樹さんの「公人と道義性」 ☆ あさもりのりひこ No.1664

「邦に道なき時に富みかつ貴きは恥である」と孔子は教えている。今の日本は「邦に道なき」時代のうちにある。そんな今の日本で「富みかつ貴き」人たちは、いくばくかの疚しさと後ろめたさを感じるべきではないのか。

2025年3月19日の内田樹さんの論考「公人と道義性」をご紹介する。

どおぞ。

兵庫県の県政を正常化するための県民集会に招かれて登壇した。私は兵庫県民になって35年になるけれど、県政に関心を持ったのは今回が初めてである。県政の良否が自分の生活に直接かかわるということが久しくなかった。何年か前に県庁での職員研修会の講師に呼ばれたことがあったが、何を話したのか覚えていない。その程度の付き合いである。

だが、今回斎藤元彦知事の失職と再選をめぐる混乱の渦中では三人の死者が出ている。にもかかわらず知事はこれについて何ら法律的・道義的な責任を感じないと明言し、公選法や公益通報者保護法の違反についても説明責任を果たしていない。加えて維新の県議が百条委員会の内容を漏洩し、怪文書配布に加担し、知事選での斎藤当選のために暗躍した事案まで明らかになった。

知事も県議も責任をとってとうに辞任すべき事案である。県民集会は「県政正常化」を掲げていた。県政を「良くする」のではなく「ふつうにする」ことが求められている。それだけで今どれほど兵庫県政が乱れているのかがわかるはずである。

私は何よりも公人に道義的であることを求めたい。有能であったり、雄弁であるより先に一般市民以上の倫理性と公平性を自分に課すことのできる人に公人になってもらいたい。

公人は公権力をふるい、公共財の使途を決める仕事である。だから、公正無私であることが最優先する。自分自身や自分の「部族」の利益を優先するような人間は、どれほど有能であっても、大衆的人気があっても公人の座にあるべきではない。営利事業をスタートアップして、そこで好きにすればいい。

「邦に道なき時に富みかつ貴きは恥である」と孔子は教えている。今の日本は「邦に道なき」時代のうちにある。そんな今の日本で「富みかつ貴き」人たちは、いくばくかの疚しさと後ろめたさを感じるべきではないのか。同意してくれる人は少ないが、私はそう思っている。

(信濃毎日新聞2月28日)

2025年

4月

01日

火

炊飯器メニュー

みなさん、こんにちわ。本日は事務局担当日です。

今日から4月。

4月というだけで、なんだかワクワクするのは私だけしょうか😄

といいつつも、先週から、夏日から一転して冬日になったり、寒暖差激しすぎですねぇ。

加えて花粉からの黄砂攻撃、体調おかわりないでしょうか。

桜の満開もすぐそこです。ワクワクで乗り越えましょう~

さて。

私の最近のはまりごと。

それはすいはんきりょうり~

原理は圧力鍋と一緒(と私は思ってるんですが)なので

ほったらかしで煮込み料理が簡単にできちゃいます😏

しかも、お手入れも簡単・使い方も簡単なので、

一度手を出すときっとあなたもとりこになるハズ♪

私がよく作るモノベスト1はなんてったって「サツマイモ」

これを「焼き芋」というのか「蒸し芋」というのかよくわかんないのですが、

お釜に洗ったサツマイモとお芋が半分くらいつかるお水を投入して

炊飯ボタンを押すと

あ~ら不思議、ほくほくのお芋ちゃんができあがり♪

むっちむっちにしたいときは「玄米モード」、少しあっさり目がいいときは「白米モード」がおすすめです。

このサツマイモを一口サイズにカットして冷蔵庫に入れて、

朝ご飯や小腹が減ったときにぱくり~

子どもと2人ではまってしまい、

この冬、何キロのサツマイモを消費したことか😂

2日に一回、お米よりもサツマイモを炊いてます。

ちなみに、焼き芋・ふかし芋は冷やすことで難消化性デンプンという物質が生まれ、血糖値が急上昇しなくなりますのでダイエッター向けですよ😄

インスタでレシピが流れてきて、ここ1ヶ月、3日とあけず作っているのがバナナオートミールケーキです。

材料は超簡単♪

バナナ2本 卵1個 オートミール大さじ10

甘味料(ハチミツでも砂糖でも羅漢果でも)大さじ1

オイル(コメ油でもオリーブ油でもココナッツ油でも)大さじ1

ベーキングパウダー大さじ2分の1

以上をお釜に投入、混ぜ混ぜして、スイッチON!

あっという間に罪悪感ゼロのおいしいケーキのできあがり♪

ココアパウダーを入れたらチョコ風味になりますし、

ボリュームがほしいときは米粉を足したり

子どもの部活試合前はプロテインを混ぜたりしています。

作っておくと、朝食にもいいですし、小腹が・・・ってサツマイモとおんなじやん😆

小腹ばっかり減ってるやん😆

あとは、大根やゴボウなどの根菜、鶏肉と調味料をぽいっとお釜に放り込んで

煮物を作ったり、スープなんかもできちゃうので、台所でにつきっきりにならずに済んで

その間に買い物行ったりお風呂入ったり。

隙間時間で一品が作れるできちゃうので、大助かりです。

是非一度お試し下さい😊

2025年

3月

31日

月

内田樹さんの「オウム真理教と師の話」 ☆ あさもりのりひこ No.1663

「近づいてはいけないタイプの人間」というものがいる。その人の思想信条の良否とはかかわりがないし、能力や社会的地位ともかかわりがない。ただ、その人に近づくとこちらの「生きる知恵と力」が衰弱するというだけのことである。そういう人には近づかない方がいい。

2025年3月19日の内田樹さんの論考「オウム真理教と師の話」をご紹介する。

どおぞ。

オウム真理教の地下鉄サリン事件から30年経つ。ある放送局がそのための特番を制作したいというので、私のところにインタビューに来た。

私は事件当時、阪神の震災で被災して、住む家を失って体育館で暮らし、被害の大きかった大学での土木作業に日々を過ごしていたせいで新聞もテレビもろくに見ていなかった。だから、サリン事件の報道も「次々とひどいことが起きる。末世なのか」というような漠然とした受け止め方しかできなかった。ただ、オウム真理教は日本人の宗教的な未成熟が生み出したものであり、日本社会そのものを培地として育った「鬼胎」であることについては確信があった。

事件が起きる前までテレビや出版メディアは麻原彰晃を繰り返し取り上げていた。内心では「胡散臭い」と感じながら、素材としては「面白い」から、それを利用しているつもりの人がたくさんいたのだろう。それに、吉本隆明のような見識のある人が麻原を稀有の宗教家だとして本気で評価していたことも人々の判断を曇らせたのだと思う。

たしかに麻原はそれだけ吸引力のある人物だったと思う。でも、私はテレビや雑誌でその容貌と発言を知って「近づいてはいけない人間」だと感じた。

「近づいてはいけないタイプの人間」というものがいる。その人の思想信条の良否とはかかわりがないし、能力や社会的地位ともかかわりがない。ただ、その人に近づくとこちらの「生きる知恵と力」が衰弱するというだけのことである。そういう人には近づかない方がいい。これは私が個人的に採用している基準である。

「この世の中には決して信用してはいけないタイプの人間がいる」ということは子どもの頃に父親に教えられた。戦中派の父は青春期のほとんどを中国大陸で過ごした。だから、日本の植民地支配の実相も、帝国軍人たちが朝鮮半島や中国大陸でどんなことをしたのかも知っていた。人間が時に信じられないほど残忍で非道なことをするということを身にしみて知っていた。そして、平和な戦後民主主義社会で育っている子どもにもそれだけは教えておかなければならないと思ったのであろう。

麻原彰晃を一目見て「近づいてはいけないタイプ」だと私は感じた。ある種のカリスマ性があることは分かった。「振れ幅」が大きいのである。「聖俗混淆」と言ってもよい。超人的な修行を積んで、ある種の特異な宗教的境地に触れた(らしい)ということと、俗悪きわまる物欲や支配欲や性欲にまみれている弱さが同一人物の中に共存している。そのような自己矛盾を私たちは「器の大きさ」であると受け止める傾向がある。自分の弱さをカミングアウトすることのできる宗教者に私たちは惹かれる。それは親鸞や一休から出口王仁三郎までに共通する資質である。

ある種の「大きさ」が麻原にあることは私にも分かった。けれども、近づくと私の生きる知恵と力を減殺するタイプの人間であることも同時にわかった。麻原はおそらく「お前は自分の頭で考える必要がない。私がお前の代わりに考えてあげるから」と私に告げるだろう。私はさまざまな悩みのもたらすストレスから解放される。だが、その代償に思考停止することを求められる。私にはそれ以上の知性的・感情的な成熟を自力で行う必要がなくなる。

さいわい、私は二十代で武道の師に出会っていた。師は私に人格的な帰依も思考停止も求めなかった。ただ修行することの大切さを教えてくれた。おかげで私は「カリスマに惹かれる」という誘惑に屈することなくこの年まで生き延びることができた。インタビューではそんな話をした。

(週刊金曜日 3月5日)

2025年

3月

28日

金

内田樹さんの「医療人として生きる」 ☆ あさもりのりひこ No.1662

勇気、正直、親切のうちどの徳目が一番大切だろうか。たぶん「正直」だと思う。自分の生きる知恵と力がのびのびと発動することに対する誠実さ。それが勇気や親切を動機づけもする。勇気を持つ方が気分がいい、親切にする方が気分がいい。「気分がいい」という実感に濁りがないこと、それが「正直」ということだと思う。

2025年3月19日の内田樹さんの論考「医療人として生きる」をご紹介する。

どおぞ。

東京保険医協会というところから寄稿を頼まれたので、こんなことを書いた。

医療界では団塊の世代が後期高齢者になる今年を「2025年問題」と呼んでいると初めて知った。

1950年生まれの私も今年の秋には75歳になって、晴れて後期高齢者の仲間入りをする。身体のあちこちが傷んで来て、病院に通う頻度も増えた。私自身が「増大する医療費」によって若い日本国民たちの迷惑になっている元凶の一人なのである。「老人は集団自決しろ」と公言する人が「知識人」としてメディアでもてはやされている現状を見ると、私のような老人はこれからは「長生きしてすみません」と肩身の狭い思いをして生きるしかないのかも知れない。

とはいえ、これは「天寿」と言って、自己決定できることではない。若い同胞のご迷惑になりたくはないが、もうしばらくは世に憚ることになりそうである。そのような立場からこれからの日本と世界について、一言見通しを語っておきたいと思う。

長く生きてきてわかったことの一つは、歴史は一本道を進むわけではなく、ふらふらとダッチロールするということである。どんな国でも国運の盛んな時もあり、落ち目の時もある。人々が人情豊かで道義的である時もあり、没義道な連中が威張り散らしている時もある。でも、まったく無目的に歴史は進んでいるわけではない。「三歩進んで、二歩半下がる」くらいの遅いペースであるけれども、人類は少しずつ「まとも」になっていると私は思う。

そう言うと「そんなことはない。人類はどんどん劣化している」と虚無的なことをつぶやく人がいるが、そうでもない。今奴隷制や人種差別や拷問を合法としている国連加盟国はない。もちろん、実際にはそれに類することがアンダーグラウンドでは行われているのだが、政府が公然と行うことはなくなった。アメリカ軍はキューバのグァンタナモ基地でイラク戦争の捕虜に残虐な拷問を行っていたが、これはグァンタナモ基地が米国の法律もキューバの法律も及ばない法律的な真空地帯だからできたことである。一応拷問する側にも「これは法律違反だ」という疚しさ(のようなもの)はあるのだ。

ウクライナやガザでは非道な国際法違反が行われているけれど、違反の当事者たちは「国際法違反をしているのは私たちではなく敵の方だ」と強弁している。「国際法を犯すことはよくないことだ」という建前だけは認めているのである。その辺りが100年前とはだいぶ違う。「半歩くらいは前進している」と私が言うのはそのことである。

今アメリカでは「政治的正しさ」に対するすさまじいバックラッシュが始まっているが、民主主義や政治的寛容や多様性・公正性への配慮や少数者の社会的包摂に対して、これほど激しい、常軌を逸したまでの攻撃がなされるのは、近代市民社会が少しずつ育ててきたこれらの価値が、大統領が議会に諮らずに大統領令を乱発しなければ否定できないところまでアメリカ社会の中に根付いたということを意味している。そう思って見れば、「少しずつまともになっている」という見通しは決して間違ってはいないと思う。

私の年若い友人は「今の日本は1930年代の日本とほとんど変わらない」と慨嘆するけれども、1930年代の日本には治安維持法があり、特高や憲兵隊があり、何より政府の上に統帥権に護られた軍隊という実力装置があった。その時代に生きていたら、私はたぶんだいぶ前に執筆の場を失っており、場合によっては反政府的な言動を咎められて逮捕投獄されていただろう。

それに比べると、今ははるかによい時代であると言わねばならない。私が政府をどれほど批判しても、あるいは反社会的カルト集団について厳しい言葉を連ねても、家までやってきて私に向かって「発言をやめろ」と実力行使をする人はいない。私は名前も住所もメールアドレスも公開しているから、本気で私に暴力をふるって黙らせようと思ったら、別に難しいことはない。だが、今のところ誰も来ない。

SNSで私の発言が「炎上」しているということは時々知り合いが知らせてくれるが、私は自分について書かれたものを読まないので、どんな罵詈雑言を浴びせられても、何の実害もない。総合的に考えると「言論の自由」は戦前よりはるかに確実に保護されていると私は感じる。

それだけ豊かに「言論の自由」を享受していながら、言論が戦前より萎縮しているということがあるとしたら、それは制度の問題ではなく、人間の資質の問題だろう。勇気がないとか、矜持がないとかいうのは、制度のせいではない。その人の生き方の問題である。

「制度は変えられるが、人間は変えられない」という命題がある。これには一理ある。でも、「制度を変えるためにはそれなりの手間暇がかかるが、人間は一瞬で変わることがある」という命題もまた真である。教育やメディアを通じて人間を型にはめるには、それなりの時間がかかるが、わずか一言がその年来の「呪縛」から人を解放するということも(まれに)ある。

私はもう残り時間が少ないので、制度を変えているだけの余裕がない。それよりは「人間を変える」ことをめざす方がまだしもチャンスがありそうである。そう考えて、とりあえずまだまだ可塑性のある若い人たちに向かって、「勇気を持ちなさい」とか「正直に生きよう」とか「人には親切に」とかいう、小学校の学級標語のようなことをこのところずっと語りかけている。ずいぶん幼稚な目標のようだけれど、これは長く研究者と武道家をやってきた私の偽らざる実感なのである。

研究者は孤立を恐れてはならない。自分の立てた仮説の反証事例から目をそらしてはならない。非専門家にもわかるようにていねいに自説を説いてこそ研究によって得られた知見は現実に生かされる。当たり前のことである。孤立を恐れない勇気、自分自身が言っていることが「おかしい」と思ったら、「いま間違ったことを言いました。すみません」と訂正する正直さ、そして情理を尽くして語る親切心、そのどれが欠けても研究者としては物足りない。

武道家としての経験も同じことを教えている。違うのは「正直」であるべき相手が「自分の身体」だという点だけである。自分の身体がわずかな違和や力みやこわばりや緩みを感じたら、正直にそれを認めて、ただちに補正する。武道的に上達するというのは、身体的違和を感知するセンサーの精度が高くなるということである。十分に精度が上がれば、自分が「いるべき時、いるべきところ、なすべき所作」が何であるかを、かなり正確に予知できるようになる。そうなれば、たぶん「危ない」ということを感じることなく日々を過ごせるようになるはずである。

勇気、正直、親切のうちどの徳目が一番大切だろうか。たぶん「正直」だと思う。自分の生きる知恵と力がのびのびと発動することに対する誠実さ。それが勇気や親切を動機づけもする。勇気を持つ方が気分がいい、親切にする方が気分がいい。「気分がいい」という実感に濁りがないこと、それが「正直」ということだと思う。

なんだか武者小路実篤の晩年の繰り言みたいになってしまったが、長く生きてくるとぐるっと一周回って小学校の頃と同じことを言い出すものらしい。でも、こういう教えは単純だけれど、長く生き残ってきただけあって滋味がある。

何の話をしていたのか忘れてしまった。寄稿依頼の趣旨は「医療の現実と理想の乖離、政府の医療への取り組みの瑕疵」などについて論じて欲しいということだった。思い出した。「歴史は迷走しているように見えるが、三歩進んで二歩半下がる」くらいのペースでちょっとずつ良くなっているということは医療についても言えるのではないかという話をするつもりで、話が脇道にそれてしまったのである。

医療の問題を五年とか十年というスパンで考えていると、もしかすると「どんどん悪くなっている」という見方も成り立つかも知れない。でも、五十年、百年というスパンで見れば、医療テクノロジーも、医療システムも、明らかに成熟し、高度化しており、医療の進歩による受益者の数は劇的に増加している。

だから、あまり悲観的になることはない。一例を挙げると、いろいろな業界で人手が足りないという悲鳴が上がっているけれども、医療に関して言えば、「医師になりたい、看護師になりたい」という若い人の数は増え続けている。これは例外的なことである。子どもたちの母数が減っているのに、医療の専門家になりたいという子どもの数は減っていないのである。AIの導入によって人間が不要になる業種は何かということがずっと話題になっているが、看護と介護については「増えることはあっても減ることはない」という調査結果を何年か前にアメリカの連邦政府機関が発表した。それだけ子どもたちを「惹きつける力」が医療にはある、ということである。

医療の基本原理は(今さらに皆さんに説くまでもないが)ヒポクラテスの誓いのうち「患者が自由人であっても奴隷であっても、診療内容を変えてはならない」というところに凝縮されると私は思っている。医療行為は商品ではない。だから、患者の属性によって施す医療に違いがあってはならない。

ヒポクラテスがそう説いたのは、このギリシャの医聖の時代においても、「相手の懐具合によって違う医療行為を行う医者」がいたということを示している。それを認めたら、医学の進歩は大きく損なわれる。ヒポクラテスはそう直感したからこそのこの誓言を弟子たちに求めたのである。

医療が商品であるということを認めてしまったら、医師にとって一番賢い生き方は王侯貴族の「侍医」になることになってしまう。医療が富裕で権力のある人間だけに限定的に施されるものであるというルールで医学の歴史が推移していたら、安価で処方しやすい薬剤の発見や、多数の患者を短時間のうちにモニターできる試薬や機材の開発や、貧しい人でも医療を受けられる保険制度の整備はなされなかったはずである。人類はいまだに医療においては太古の闇をうろうろしていただろう。

達成することが困難な目標を掲げることで、人類はこれまで進歩してきた。あらゆる分野がそうである。医療もそれは変わらない。だから、皆さんが「理想と現実の間に乖離がある」と嘆くのは、当然のことなのである。嘆くのが正しいのである。でも、その嘆きは「絶望」ではなく、「希望の胎」としての嘆きなのである。

というところで話がなんとか着地した。私はある医療系の大学の理事をしている関係で、毎年入学式に「医療者として生きる」という演題で短い講話をしている。今年はこの話をすることにしようと思う。

2025年

3月

27日

木

奈良マラソンへの道 その1 ☆ あさもりのりひこ No.1661

2月28日(金)早朝、ジョギング、42分04秒、6.21㎞、平均ペース6分46秒/㎞、総上昇量81m、消費カロリー434㎉。

1 6分59秒

2 7分12秒

3 6分23秒

4 7分06秒

5 6分17秒

6 6分40秒

7 6分54秒(210m)

3月1日(土)休足。

3月2日(日)、五島つばきマラソン、6時間26分00秒、42.24㎞、平均ペース9分08秒/㎞、総上昇量528m、消費カロリー2816㎉。

3月3日(月)休足。

3月4日(火)休足。

3月5日(水)休足。

3月6日(木)休足。

3月7日(金)休足。

3月8日(土)休足。

3月9日(日)休足。

3月10日(月)早朝、西園美彌さんの魔女トレ。

3月11日(火)早朝、室内トレーニング、軽め。

3月12日(水)早朝、安藤大さんのアントレ、軽め、足首に重り約0.5㎏×2。

3月13日(木)早朝、ジョギング(甘樫丘東側)、43分12秒、6.21㎞、平均ペース6分57秒/㎞、総上昇量88m、消費カロリー442㎉。

1 7分22秒

2 7分29秒

3 6分48秒

4 7分10秒

5 6分19秒

6 6分41秒

7 6分34秒(210m)

五島つばきマラソンの後、11日ぶりにロードを走った。

3月14日(金)早朝、ジョギング(甘樫丘西側)、54分50秒、7.7㎞、平均ペース7分07秒/㎞、総上昇量166m、消費カロリー571㎉。

1 7分02秒

2 7分17秒

3 7分26秒

4 6分46秒

5 7分41秒

6 7分49秒

7 6分24秒

8 6分15秒(700m)

3月15日(土)早朝、インターバル走、37分45秒、6.2㎞、平均ペース6分11秒/㎞、総上昇量88m、消費カロリー441㎉。

1 6分00秒(操作ミスで計測できなかった)

2 6分08秒

3 5分58秒

4 5分37秒

5 5分43秒

3月16日(日)雨、休足。

3月17日(月)早朝、西園美彌さんの魔女トレ。

3月18日(火)早朝、室内トレーニング。

3月19日(水)早朝、安藤大さんのアントレ、足首に重り約0.5㎏×2。

アントレ、フルメニューを熟す。

遠くに見える周りの山々が雪を被って白い。

3月20日(木・祝)早朝、丘の階段641段、49分59秒、7.2㎞、平均ペース6分56秒/㎞、総上昇量145m、消費カロリー529㎉。

1 6分38秒

2 6分56秒

3 7分06秒

4 8分34秒

5 7分56秒

6 5分44秒

7 5分57秒

8 5分33秒(200m)

普段どおりの走りができたな。

3月21日(金)早朝、ウインドスプリント300m×10本、51分42秒、7.69㎞、平均ペース6分43秒/㎞、総上昇量79m、消費カロリー560㎉。

6分55秒、7分12秒、6分54秒(70m)

4分39秒/㎞、5分05秒/㎞

4分53秒/㎞、5分07秒/㎞

4分45秒/㎞、5分03秒/㎞

4分43秒/㎞、5分01秒/㎞

4分42秒/㎞、4分36秒/㎞

6分50秒、6分46秒、6分12秒(100m)

最後の10本目が速かったな。

3月22日(土)早朝、テンポ走、39分06秒、6.18㎞、平均ペース6分20秒/㎞、総上昇量91m、消費カロリー434㎉。

1 7分00秒

2 7分11秒

3 5分44秒

4 6分10秒

5 5分49秒

6 6分09秒

7 5分47秒(180m)

3月23日(日)午前、ジョギング、1時間24分14秒、12.4㎞、平均ペース6分48秒/㎞、総上昇量206m、消費カロリー891㎉。

1 7分06秒

2 7分20秒

3 7分56秒

4 6分32秒

5 6分46秒

6 6分16秒

7 6分39秒

8 6分44秒

9 7分27秒

10 7分42秒

11 5分30秒

12 5分59秒

13 5分41秒(400m)

3月24日(月)早朝、西園美彌さんの魔女トレ。

3月25日(火)早朝、坂道ダッシュ400m×3本、51分44秒、6.86㎞、平均ペース7分33秒/㎞、総上昇量138m、消費カロリー500㎉。

7分03秒、7分16秒、8分08秒(560m)

2分40秒1(6分44秒/㎞)

2分40秒3(6分51秒/㎞)

2分35秒8(6分34秒/㎞)

8分21秒、7分01秒、6分43秒(170m)

2021年12月27日以来、3年3か月ぶりにこけた。

坂道ダッシュを終えて、戻る途中の平坦な舗道で、右脚のつま先が小さな突起に引っかかってバランスを失った。

咄嗟に身体を横転させて、右から路上に落下して、転がった。

右肘(外側)、右膝(外側)、左膝(外側)の皮膚が剥けた。

右尻(外側)も赤くなっている。

とほほ・・・

3月26日(水)、休足。

3月27日(木)、休足。

2025年

3月

26日

水

内田樹さんの「ヤニス・バルファキス『テクノ封建制』書評」 ☆ あさもりのりひこ No.1660

バルファキスはこのあと領主たちはますます富裕になり、農奴たちはますます困窮する暗鬱な未来を予測している。その未来をどう変えたらいいのか。もちろん革命によるしかない。「新しいコモンズの再構築」(261頁)である。

2025年3月10日の内田樹さんの論考「ヤニス・バルファキス『テクノ封建制』書評」をご紹介する。

どおぞ。

世の中にはお金の話になるといきなり頭の回転がよくなる人と、そうでない人がいる。私は足し算の時でも「円」がつくと、たちまち計数能力が低下するという「経済に弱い人」である。だから、経済の本は読んで「理解できた」と思ったことがない。『資本論』も数式が出てくる頁は全部飛ばして、「資本の原初的蓄積」から読み出したくらいである。そんな私でもこの本はすらすらと最後まで読めた。

著者バルファキスは2015年のギリシャの経済危機の時に財務大臣を務めた財政の専門家である。貨幣や金融の本質を熟知している人が非専門家にもわかるように、ほんとうに噛んで含めるように資本主義の次のフェーズであるテクノ封建制の実相を明らかにしている。まことに親切な本である。私は親切な人の話は信用する。

どなたも「ビッグテック」のことはご存じだろう。「資本主義から抜け出してまったくあたらしい支配階級になる力」(79頁)を手に入れた超富裕層の人々のことである。彼らの下に世界中の富が流れ込む仕組みをバルファキスは「テクノ封建制」と呼ぶ。「資本主義が変異して最終的に行き着いた姿」(80頁)である。かつては資本家がプロレタリアートの労働力から余剰価値を収奪していたが、今は違う。資本家は「クラウド領主」というものになった。

彼らの封土は地上にはない。雲の上にある。領主たちは中世の封建制のときにそうであったように「地代(レント)」を土地を耕す農奴たちから徴収する。今でも肥沃な土壌や鉱物資源を埋蔵する土地を持つ地主の懐にはレントが流れ込む。寝ている間にも金持ちになる。その実体的な土地の代わりにクラウド領主たちは雲の上に封土を所有している。

最初はここでもスティーブ・ジョズだった。彼はiPhoneを市場に投入した時に世界最初の「クラウド領主」になった。彼は社外の開発者たちにアップルのソフトウェアを無料で使わせて開発したアプリケーションを「アップルストア」で販売するという全く新しいアイディアを思いついた。他の携帯メーカー(ノキアやブラックベリーやソニー)は自社ストアを開発しなかった。できなかった。アップルがすでに市場を独占していたからである。同じアイディアでグーグルもグーグルプレイでアップルと封土を二分した。

「アップルとグーグルはタダで働いてくれるサードパーティ開発者が生み出す売り上げから一定割合をピンハネすることで富を積み上げた。これは利潤ではない。クラウド・レントであり、デジタル版の地代なのだ。」(165-6頁)

私たちはあらゆる日常の営みを通じて「クラウド領主」たちに「クラウド・レント」を払い続けている。

「アレクサやSiriは、僕たちの質問に答えても手数料はもらえない。フェイスブック、ツイッター、TikTok,インスタグラム、ユーチューブ、ワッツアップも同じで、その目的は利潤じゃない。僕たちの関心を引きつけ、それを変えることだ。」(170頁)

領主たちも封土をめぐって戦っている。けれども、それはより安価で、より質の高い商品を提供して、マーケットシェアを高めるための闘いではない。「これまでとは違うオンライン経験を探していたクラウド農奴に対して、移住したくなるような新しいクラウド封土を提供」するための戦いなのだ(172頁)。自分たちが立ち上げたクラウド封土に多くのクラウド農奴を呼び込み、彼らから日々レントを徴収するビジネスモデルに成功したクラウド領主たちは、今や使用価値の高い製品を創り出している企業家たちを「クラウド封臣」として従え、彼らからもレントを徴収している。

「封建制から資本主義へという『大転換』が起きたのは、レントに代わって利潤が社会経済システムの原動力になったからだ。だからこそ、それを資本主義と呼ぶことは、たとえば市場封建制と呼ぶよりもはるかに有用で意義があった。ゆえに、今、社会経済システムが利潤ではなくレントで動かされる時代になったという基本的事実に基づいて、新しい名前でそれを呼ぶことが求められている。(...)レントが主役として戻ってきた現実を表すには、「テクノ封建制」という言葉以上にふさわしいものはない。」(172―173頁)

バルファキスはこのあと領主たちはますます富裕になり、農奴たちはますます困窮する暗鬱な未来を予測している。その未来をどう変えたらいいのか。もちろん革命によるしかない。「新しいコモンズの再構築」(261頁)である。最後にバルファキスは『共産党宣言』を踏まえた堂々たるアジテーションで本書を締めている。

「テクノ封建制のもとでは、人間はもはや自己の心身さえ所有していない。資本を持たない労働者は就業時間中はクラウド・プロレタリアートになり、それ以外の時間にはクラウド農奴になっている。(...)クラウド資本は僕たちの脳内資産を奪い取る。人間が自己の頭と心を所有するためには、クラウド資本を集合的に所有しなければならない。(...)万国のクラウド農奴よ、クラウド・プロレタリアートよ、クラウド封臣よ、団結せよ!心の鎖以外に失うものはなにもない!」(263頁)

2025年

3月

25日

火

橿原市新賀町にジェラート店「ジェラート工房そらみる」開店@事務局より

皆さんこんにちは。今日は事務局担当です。

今朝のニュースで、今日は花粉も黄砂も多く飛来するので、マスクなどをつけて

注意しましょうと言っていたので、マスクをつけて家を出てきたのですが。

メガネをうっかり家に忘れてきてしまい、ホームで電車待ちしているだけで、

目の周りがしょぼしょぼする・・・😖

黄砂は明日も続くようなので、皆様もお気をつけ下さい💦

さて、以前、ブログでも紹介したことのある、橿原市新賀町のサンドイッチ店

「サンドイッチ食堂Tororii」さんのお隣に、イタリアンジェラート専門店が

先月2月9日に開店しました♪

「ジェラート工房そらみる」

住 所 奈良県橿原市新賀町273-1

(近鉄大和八木駅から徒歩約10分です)

営業時間 11:00~18:00(冬季17:00まで)

定休日 水曜日+不定休

https://www.instagram.com/gelatokoubo_soramil/

早速お店にお邪魔してみると、

店内ですぐ食べられるショーケースには、日替わりで5~6種類、

テイクアウト用はなんと20種類以上ありました。

事前にお店のインスタも見て来たのですが、どれも美味しそうで選ぶのに困る・・・😋

ちなみに、事務所から自転車でここまで3~4分。

お店の人にお勧めを伺いながら、なんとか4つチョイスしたのですが。

どうしても気になるせとかに我慢できず、ダブルジェラートも注文。

溶けやすいので持ち帰りは難しいと言われたのですが、

もちろん溶けた場合は自己責任として保冷バッグに入れて事務所へ急ぎ持ち帰ったところ、なんとか溶け出さないうちに持ち帰ることが出来ました💕

早速持ち帰ったジェラートを頂いたのですが、

とっても口溶けがよく、いちごレアチーズのほどよい甘さと、

せとかのさっぱりした酸味が美味しくて、あっという間にお腹に消えちゃいました(笑)

暖かくなってきたので、桜🌸の開花が待ち遠しいところです。

お花見や外へ出かけた際に、冷たくて甘~いジェラートはいかがですか。

気になる方はぜひ一度ご賞味ください(^_^)b

2025年

3月

24日

月

内田樹さんの「『新版 映画の構造分析』の「まえがき」」 ☆ あさもりのりひこ No.1659

集団の創造という点で映画に匹敵するジャンルはありません。

2025年2月26日の内田樹さんの論考「『新版 映画の構造分析』の「まえがき」」をご紹介する。

どおぞ。

みなさん、こんにちは。内田樹です。

『新版映画の構造分析』をお手に取ってくださってありがとうございます。とりあえず「まえがき」だけでも読んでください。すぐ終わりますから。

この本の原型になっているのは、2003年に晶文社から出版された映画論です(もう20年以上前なんですね)。それが第三章までです。第四章からあとは、それ以後に僕が書いたもののうちから編集の安藤聡さんが選び出してくれた映画論です。いくつかは映画公開のときに公式パンフレットに掲載されたもの(『ハナレイ・ベイ』、『怪物』、『演劇1』、『演劇2』)、いくつかは商業誌に掲載されたものです。僕が過去20年間に書いた映画論のめぼしいものはほぼ網羅されることになりました。安藤さんのご尽力に感謝申し上げます。

今回ゲラを通読して思ったのですが、映画について書く時と、それ以外のトピックについて書く時とでは、文体がずいぶん違っていますね。映画について話す時は文体のテンションが高いんです。

読者は全員この映画をすでに観ているか、これから観る予定だということが前提になっているから、かなり前のめりになっている読者を想定して書くことができます。

ふだんはそうはゆきません。道行く人の袖をとらえて、「ちょっといいですか。ちょっとだけ僕の話を聴いてもらえますか」と懇願する...という書き方です。ゼロから始めて、ていねいに説明しないといけない。

でも、映画論ならその手間が要りません。前置き抜きでいきなり話を始めることができる。映画史的蘊蓄を傾けても、わがままな好き嫌いを言い募っても、妄想的な解釈をどこまでも暴走させても、結論が出せないままいきなり話が終わっても、「そんな映画論があるものか」と怒り出す人はいません。映画論て「そういうもの」だから。誰も学術的厳密性なんか要求しません。

そもそも本書の前半部なんかは「映画論じゃなくて、映画論のかたちをとった現代思想入門である」というような名乗りをして映画論を展開しているんです。それでも通るということはつまり映画論というのはどんな形態を取っても構わないということなんです。

誰かが決めたわけじゃありませんけれども、ずっと前からそういうものなんです。『カイエ・ドュ・シネマ』みたいな書き方をしてもいいし、『映画秘宝』みたいな書き方をしてもいい。スラヴォイ・ジジェクみたいに書いてもいいし、みうらじゅんみたいに書いてもいい。まことに自由な領域なのであります。だから、僕のテンションもつい上がってしまっています。

それにもう一つ。あらゆる芸術作品は、それについて語られた言葉をも含めてはじめて「作品」として成立していると僕は思っています。僕たちは作品について語ることを通じて、作品にある種の「付加価値」を付与している。作品の創造に(間接的な仕方ですけれども)参与している。だからこそ、美術批評とか文芸批評という分野が存在しているわけです。そして、さまざまな芸術活動の中でも、とりわけ映画は批評の占める割合が多いと僕は思います。

小説を書くとか、油絵を描くというような芸術創造の場合には、単一の「オーサー」がいて、きちんと全体を統御している。他人が横から口を出して作品制作に参与するチャンスはほとんどありません。当たり前ですよね。小説を書いている横から別の人が「ここはこう書いたらいいんじゃないの」なんて誰だってうるさく言われたくないです。

でも、映画は違います。なにしろ、とんでもない数の人が映画一本の制作にかかわっています。エンドマークの後に、実に多くの人の名が(ケイタリングの人から会計士まで)列挙されています(いささかうんざりしますけれど)。でも、この執拗なまでの「関係者名の列挙」は映画が単一の「オーサー」による作品ではないという断固とした意思表示なのです。これだけ多くの人が「フィルムメイカー」としてこの映画に参与している。集団の創造という点で映画に匹敵するジャンルはありません。

そして、僕は映画について語る人たちもまた、映画の創造に(事後的にですけれど)参与しているのではないかと考えています。映画が生き延びるためには、そういう人たちがどうしても必要だからです。

ですから、エンドクレジットの一番最後でいいですから「この映画について語ってくれるすべての人」という一行があったら素敵なのに、と僕は思います。

2025年

3月

21日

金

内田樹さんの「ペーパーフルな時代」 ☆ あさもりのりひこ No.1658

「これからはペーパーレスの時代だ」とさかんに言われた時期があった。でも、最近誰も言わなくなった。ペーパーレスは不可能だということに気づいたのだろうか。

2025年2月22日の内田樹さんの論考「ペーパーフルな時代」をご紹介する。

どおぞ。

書斎の床を埋め尽くす書物や書類を1時間ほどかけて片づけた。処分できたのは雑誌などごく一部で、大半の書物は横移動しただけである。それでも歩くためのスペースだけは確保できた。

これらの書物のうち自分で買ったものはたぶん3割くらい。あとは献本である。名も知らぬ人から、私にはさっぱり関心のない領域の自費出版本を送られるとほんとうに当惑する。読む時間はないし、捨てるわけにもゆかない。書棚に空きがあれば並べておいてあげたいのだけれど、それもかなわない。結局床に積み上げられることになる。何年か経って「これはたぶん一生読まないな」と確信が持てると道場の廊下に作った「ご自由にお持ちください」コーナーに配架する。

8割方は無事に引き取られる。残った2割は申し訳ないが「古新聞・古雑誌」に認定されて廃棄される。合掌。

「これからはペーパーレスの時代だ」とさかんに言われた時期があった。でも、最近誰も言わなくなった。ペーパーレスは不可能だということに気づいたのだろうか。

たしかにペーパーレスになれば書棚問題は解決する。その日を心待ちにしていたのだが、相変わらず書斎は紙で埋め尽くされている。本のゲラも「データでいいです」と言うのだが、律儀に紙ゲラを送って来る。ゲラが三冊分もたまると一度に持てないくらい重い。

電子書籍はいろいろと難点があるけれども、とにかく所蔵するのに空間を要さない点が卓越している。探す手間も要らない。検索すれば必ずみつかる。書斎にあるはずの書物ははしごを架けても床を這いまわってもみつからない。結局ネットで買うことになる。そしてそれが届いた頃に探していた本はみつかるのである。時間と手間の節約という点では圧倒的に電子書籍がすぐれている。でも、電子書籍で献本してくれる人はいない。誰かそういうサービスを始めてくれないだろうか。

2025年

3月

19日

水

内田樹さんの「『武道的思考』韓国語版序文」(後編) ☆ あさもりのりひこ No.1657

一方に「真の自分」に出会うことをめざして「内へ向かう」生き方があり、他方に自分が自分でしかないことを束縛だと感じて、今の自分とは違うものになろうと「外へ出てゆく」生き方がある。

2025年2月9日の内田樹さんの論考「『武道的思考』韓国語版序文」(後編)をご紹介する。

どおぞ。

僕の哲学の師匠であるエマニュエル・レヴィナスはこのヨーロッパ的な「そうあらねばならないものになるための旅」をオデュッセウスの冒険の旅になぞらえたことがありました。

オデュッセウスはトロイ戦争の後、長い冒険の旅でさまざまな「他者」に遭遇します。でも、この「他者」たちはオデュッセウスによって経験され、征服され、所有されるためにのみ存在するのです。一つ目の巨人との戦いも、魔女キルケーとの恋も、セイレーンの歌も、どのような冒険もオデュッセウスのアイデンティティーを揺るがすことはありませんでした。すべての冒険は、彼が故郷イタケー島へ向かう旅程を挿話的に飾るだけなのです。

この「自分自身であり続けたい」という自我への執着をレヴィナスは西洋形而上学のある種の「症状」だとみなしました。そして、レヴィナスは、それとは違う「旅」のかたちがあるのではないかという問いからその哲学を深化させてゆきました。

レヴィナスはこう問いました。人が生きる目的は「真の自分」に出会うことだというのはほんとうだろうか? むしろ人は「自分が自分以外のものになれないこと」「自分が自分自身に釘付けにされていること」に苦しんでいるのではないか?

レヴィナスの本をはじめて読んだ時(僕が30歳を少し過ぎた頃でした)に、「アイデンティティーの探求とは違う旅」というこの哲学的アイディアに僕は強く心を惹かれました。僕はその時にすでに多田宏先生に就いて合気道の修行を始めて数年経っていましたので「メンターに導かれて、修行する」ということがどういうことかは感覚的にはわかっていました。

修行というのは、師の背中を追いながら、無限消失点としての目的(武道の場合なら「天下無敵」)をめざしてひたすら道を歩むことです。自我への執着を武道では「居着き」と言います。道を進もうとする人にとって、一か所に止まりたいという思いは修行の妨げになるだけです。

レヴィナス哲学もまた「自我への執着」は「他者」との出会いを妨げると論じていました。

レヴィナスの他者についての哲学と、多田先生の教えは僕には「同じこと」を言っているように感じられました。

「感じられた」だけで、二人の教えのどこが「同じ」であるのかを、その時は言葉にすることはできませんでした。レヴィナス哲学もほとんど理解できていなかったし、合気道もまだようやく薄目が開いたくらいのレベルでしたから、それは仕方がありません。

今年で、合気道の稽古を始めて50年になります。レヴィナスの書物を読み始めてからも45年ほど経ちました。これくらいの時間があると、武道的思考とレヴィナス哲学のどこに通じるものがあるのかが、ようやく少しずつ言葉にできるようになりました。

一方に「真の自分」に出会うことをめざして「内へ向かう」生き方があり、他方に自分が自分でしかないことを束縛だと感じて、今の自分とは違うものになろうと「外へ出てゆく」生き方がある。

あまり単純な二項対立図式に還元してしまうのは、ほんとうはあまりよくないことなのですけれども、これくらいシンプルな話から始めて、だんだん複雑なニュアンスを加えてゆく方が読者のみなさんに対しては親切かも知れないと思います。

この『武道的思考』という書物は、僕が合気道の修行とレヴィナス哲学の研究を通じて、「アジア的な人間観」とはいかなるものか手探りしている時期の書き物です。ですから、トピックはばらばらですし、そこで示される知見も断片的です。でも、それらの断片が集まってジグソーパズルの図ができあがるように、この本を書きながら、僕の中でしだいに「武道的思考」の輪郭ができあがって来たのは事実です。その生成的なプロセスを読者のみなさんもご一緒に経験して頂ければさいわいです。

最後になりましたが、朴東燮先生をはじめ『武道的思考』の韓国語訳の翻訳出版のためにご尽力くださってみなさんに感謝申し上げます。本書が日韓の文化の近さと遠さを際立たせるものであることを願っています。

2025年2月

内田樹

2025年

3月

18日

火

近鉄八木駅付近の春の兆しを感じるスイーツ

本日は、事務局の担当日です。

今日は、日差しは暖かいですが、空気がまた冬に戻った様に冷たく感じられ、今晩遅くには雪の降る天気予報がでています。

例年なら、桜の開花の知らせが聞けそうな頃ですが、今年はもう少し先になりそうですね。

でも、せっかくの時期なので春を感じる何かを探してみたら、

近鉄八木駅・なら法律事務所付近で、今が旬のイチゴを使ったスイーツを見つけましたので紹介させていただきます。

まず、そのスイーツが売っているお店は八木駅ホーム下にある近鉄八木駅名店街内の北側で、近鉄百貨店へ向かう途中にある「やさい菓子工房cocoai(ココアイ)」(http://www.cocoai-nara.com/)さんです。

因みにココアイさんの西隣には、今月初めに、このブログで紹介した「FATMAN’S BURGER」さんが在ります。

近鉄八木駅名店街にも個性豊かなお店が増えてきましたよ。

ココアイさんは、「身体に優しいスイーツで人々の未来の健康に貢献すること」を掲げていることから、材料の選別にとても好感と信頼がもてるお店でもあります。

よって、スイーツに使われているイチゴも無農薬にこだわった農園で獲れたのを使っているそうです。

ココアイさんのチラシにも書いてありましたが、人は心地よさや幸福感を感じたときに「幸せホルモン」と言われる化学物質が脳で分泌され、その事で心身共に健康を維持できるそうです。

是非、少しでもご自身の好きな物を食べたり、心地よさを感じる事を心がけてください。

そしたら、自身の中に春がやってくると思いますよ!

2025年

3月

17日

月

内田樹さんの「『武道的思考』韓国語版序文」(前編) ☆ あさもりのりひこ No.1656

人間は変わり続ける。ですから、どこかで「真の自分」に出会って、そこで「自分探しの旅」が終わるということはない。旅はいつまでも続く。目的地に到達することは永遠にない。

2025年2月9日の内田樹さんの論考「『武道的思考』韓国語版序文」(前編)をご紹介する。

どおぞ。

みなさん、こんにちは。内田樹です。

これは『武道的思考』という僕の書き物の韓国語版です。原著は2010年に出たので、これは15年前の本ということになります。

さいわい、武道についての原理的な知見を記したものですから、時事性や速報性とは無縁です。それくらいの時間のせいで「時代遅れ」になるということはありません。

僕の考える「武道的思考」というのは東洋に固有の考え方です。ですから、日本だけでなく、韓国でも中国でも、たぶんベトナムやタイにも、このような人間の捉え方は(多少の地域的な違いを伴いつつ)、それぞれの文化の深層に確実に伏流していると思います。ですから、韓国の方でもお読みになれば、「なんとなく、わかる」ということがあると思います。

ただ、韓国ではたぶんそれを「武道的思考」というようなかたちで提示する人はこれまでいなかったのだと思います(韓国の武道界のことは僕はよく知らないのですが、僕のこの本が翻訳されるということは、これまで類書がなかったからではないかと推察します)。

僕自身、長い間「武道的思考」は日本固有のものだと思っていました。でも、最近になって、これは「アジア的思考」の一つの相なのかも知れないと思うようになりました。序文としてその話をしようと思います。少し長くなりますけれど、ご容赦ください。

アジアとヨーロッパ(アメリカもここに含めることにします)の人間観のきわだった違いは、アイデンティティーという概念にあると思います。

アイデンティティーはヨーロッパの哲学の核心にある概念です。「真の自分」「もう変わりようのない究極的な自分」のことです。

ヨーロッパ的な人間観によると、日常生活において、人間は「真の自分」ではありません。「偽りの自分」として生きています。家庭環境であったり、学校教育であったり、支配的な政治的イデオロギーであったり、さまざまな臆断によって、人は目を塞がれ、思考や感情を歪められ、定型化されているからです。ですから、無反省的に生きている限り、人間は「真の自分」にはなれません。自分の外殻にこびりついた自分の中に起源を持たないすべての夾雑物を洗い落として、「真の自分」を見出すように努力しなければならない。

これがヨーロッパ的な「アイデンティティーの哲学」の基本的な考え方です。

この哲学を代表するのは、ドイツの哲学者ハイデガーです。1933年のフライブルク大学総長就任演説で、ハイデガーはドイツ大学人に課せられた使命は「われわれがそうあらねばならないものに自らなるということなのである」と明言しました。

「われわれがそうあらねばならないものに自らなる」。わかりにくい表現ですが、要するに「真の自分になる」ということです。私たちは自分が「ほんとうは何ものであるのか、何ものにならねばならないのか」を先駆的・直観的にはぼんやりとは知っている。でも、さまざまな障害のせいで、まだ「真の自分」になっていない。だから、全力を尽くして、生涯をかけて「真の自分」になる。

ヨーロッパ思想において、この発想が完全に否定されたことはこれまでなかったと思います。マルクス主義、実存主義、構造主義、ポストモダニズム、フェミニズム、加速主義・・・と思想の意匠は次々に変わりましたけれども、「臆断の檻から抜け出す」「幻想から目覚める」「眠りから起こされる」という同じメタファーがいつも繰り返されてきました。

檻から出たり、眠りから覚めたりした人は「真の自分」として生の現実と向き合うことになります。映画『マトリックス』では、赤いピルを選んで、「マトリックス」にコントロールされた眠りから覚めたネオが、荒々しく生々しい現実世界と向き合う場面がありますけれど、これが「真の自分」の最も典型的な表象です(いささか単純過ぎますけれど)。

でも、アジア的人間観はそれとはずいぶん違うもののように僕には思われます。アジアでは、人間の成長は「自分探し」ではなく「自分を捨てる」ことを通じて果たされるという考え方が久しく主流だったからです。

人間は変わり続ける。ですから、どこかで「真の自分」に出会って、そこで「自分探しの旅」が終わるということはない。旅はいつまでも続く。目的地に到達することは永遠にない。

みなさんは「呉下の阿蒙」という話をご存じですか。『三国志』に出て来る逸話です。韓国の若い人たちがどれくらい『三国志』に親しんでいるのか、僕には想像がつきませんが、日本ではよく読まれている中国の古典の一つです。

その中に呉の勲臣である呂蒙将軍の話が出てきます。将軍はたいへん勇猛な武人でしたけれど、無学の人でした。呉王孫権が「もし将軍に学問があれば・・・」と嘆いたのに発奮して、呂蒙将軍はそれから学問に励みました。しばらく経ってから同僚の魯粛が将軍を訪れた時に、呂蒙将軍の学識の深さに驚嘆して「もはやかつての勇武だけの『呉下の阿蒙』ではない」と告げました(「阿」というのは親しみをこめた呼び方で「蒙ちゃん」というようなニュアンスです)。それに応じて呂蒙はこう答えました。

士別れて三日ならば、即ち更に刮目して相待つべし。

自分を高めようとする人間は、三日会わないでいるうちに別人になっている。だから、人と対面する時には目を見開いていなければならない、前に会ったときと同じ人間だと思ってはいけないという意味です。

僕が子どもの頃までは、学校の先生の中でも時々この言葉を引く人がいました。「大器晩成」という言葉もよく大人たちが口にしました。器の大きな人間は、成長するのに時間がかかる。だから、軽々に人の評価を下してはならないという意味でした。ここに流れているのは、「人間は変わり続ける」というアジア的人間観です。

2025年

3月

14日

金

内田樹さんの「『沈む祖国を救うには』まえがき」 ☆ あさもりのりひこ No.1655

国運が衰えてきたときには、「どうしてこんなことになったのか?」という問いを少なくとも、その国の「大人」たちは自分に向けなければいけません。

2025年2月5日の内田樹さんの論考「『沈む祖国を救うには』まえがき」をご紹介する。

どおぞ。

マガジンハウス新書から三冊目の本を出すことになった。以下はその「まえがき」

みなさん、こんにちは。内田樹です。

本書は主に2024年に書いた時評的な書きものを集めて一冊にまとめたものです。

時事的な文章をこれまで長く書いてきましたけれど、やはりだんだん危機感が募ってきているのを感じます。2008年に出た本のタイトルは『こんな日本でよかったね』でした。2010年の高橋源一郎さんとの対談本のタイトルは『沈む日本を愛せますか』でした。『沈む祖国を救うには』という今回のタイトルと比べると、この頃はまだずいぶん余裕があるのがわかります。

今の日本は「泥舟」状態です。一日ごとに沈んでいるし、沈む速度がしだいに加速している。

もちろん、どんな国にも盛衰の周期はあります。勢いのよいときもあるし、あまりぱっとしないときもある。それは仕方がありません。国の勢いというのは、無数のファクターの複合的な効果として現れる集団的な現象ですから、個人の努力や工夫では簡単には方向転換することはできません。歴史的趨勢にはなかなか抗えない。

勢いのいいときに「どうしてわが国はこんなに国力が向上しているのだろう」と沈思黙考する人はいません。そんなことを考えている暇があったら、自分のやりたいことをどんどんやればいい。でも、国運が衰えてきたときには、「どうしてこんなことになったのか?」という問いを少なくとも、その国の「大人」たちは自分に向けなければいけません。

自分でゲラを読み返してみて思いましたけれど、本書は「快刀乱麻を断つ」というタイプの書き物ではありません。取り上げているトピックはさまざまですが、実際には同じ一つの難問の周りを、視点を変え、言葉を替えながらぐるぐると回っている。そんな感じがします。

たしかにこの本を読むと、「どうして日本はこんなにダメになってしまったのか」については、それなりに理解が進むと思います。でも、「じゃあ、その問題をどう解決するか」「どうやってダメじゃない国にするのか」については解が示されていない。

僕にもわからないんです。

沈む祖国のために身銭を切ってくれる「大人」の頭数を増やすということしか思いつかないんです。

ですから、読み終えて胸のつかえが下りて、爽快感を覚えた...というようなことはあまり期待しないでくださいね。それよりは読者の中には、読んでいるうちに「自分こそが祖国に救いの手を差し伸べる『大人』にならないといけないのかな...」と思って、唇をかみしめるというようなリアクションをする人が出て来るような気がします。そういうふうに救国の使命感をおのれの双肩に感じる読者を一人でも見出すために僕はこれらの文章を書いたのかも知れません。

「救国」ってすごい文字列ですね。自分で今書いてびっくりしました。久しぶりにこの文字を見ました。自分の文章の中でこの熟語を使った記憶が僕にはありません。そんなふうに使ったことのなかった言葉まで動員しないと、この現実に対する解を手探りすることができないくらいに現実は危機的だということなのだと思います。

それから、本書に採録した文章はさまざまな媒体に寄稿したものに原形をとどめぬまでに加筆したものです。ですから、「出典」というものはありません。オリジナルの文章だと思って読んでください。記事の末尾に記した日付は「もともとの原稿を媒体に送稿した日」です。「これはいつ頃の話だろう」と思う読者のために書き添えておきました。

では、また「あとがき」でお会いしましょう。

2025年

3月

13日

木

2025年2月のラディ、タニタ、ガーミン ☆ あさもりのりひこ No.1654

2025年2月の放射線量と体組成とランニングについて書く。

まず、奈良県橿原市の環境放射線量(ガンマ線)から。

2025年2月の平均値はつぎのとおり。

室内1メートル 0.0437μ㏜/h

室内0メートル 0.0448μ㏜/h

室外1メートル 0.0572μ㏜/h

室外0メートル 0.0718μ㏜/h

数値は安定している。

つぎに、朝守の身体について。

2025年2月22日の数値はつぎのとおり。

体重 73.9㎏

BMI 23.3

体脂肪率 17.5%

筋肉量 57.8㎏

推定骨量 3.2㎏

内臓脂肪 13

基礎代謝量 1669㎉/日

体内年齢 50才

体水分率 57.7%

体重が73キロを切らなくなったな。

最後に、2025年2月のランニングの結果。

走行時間 19時間35分46秒

走行距離 162.79㎞

累積上昇 2674m

2月は、わりと走れた。

なら法律事務所

なら法律事務所